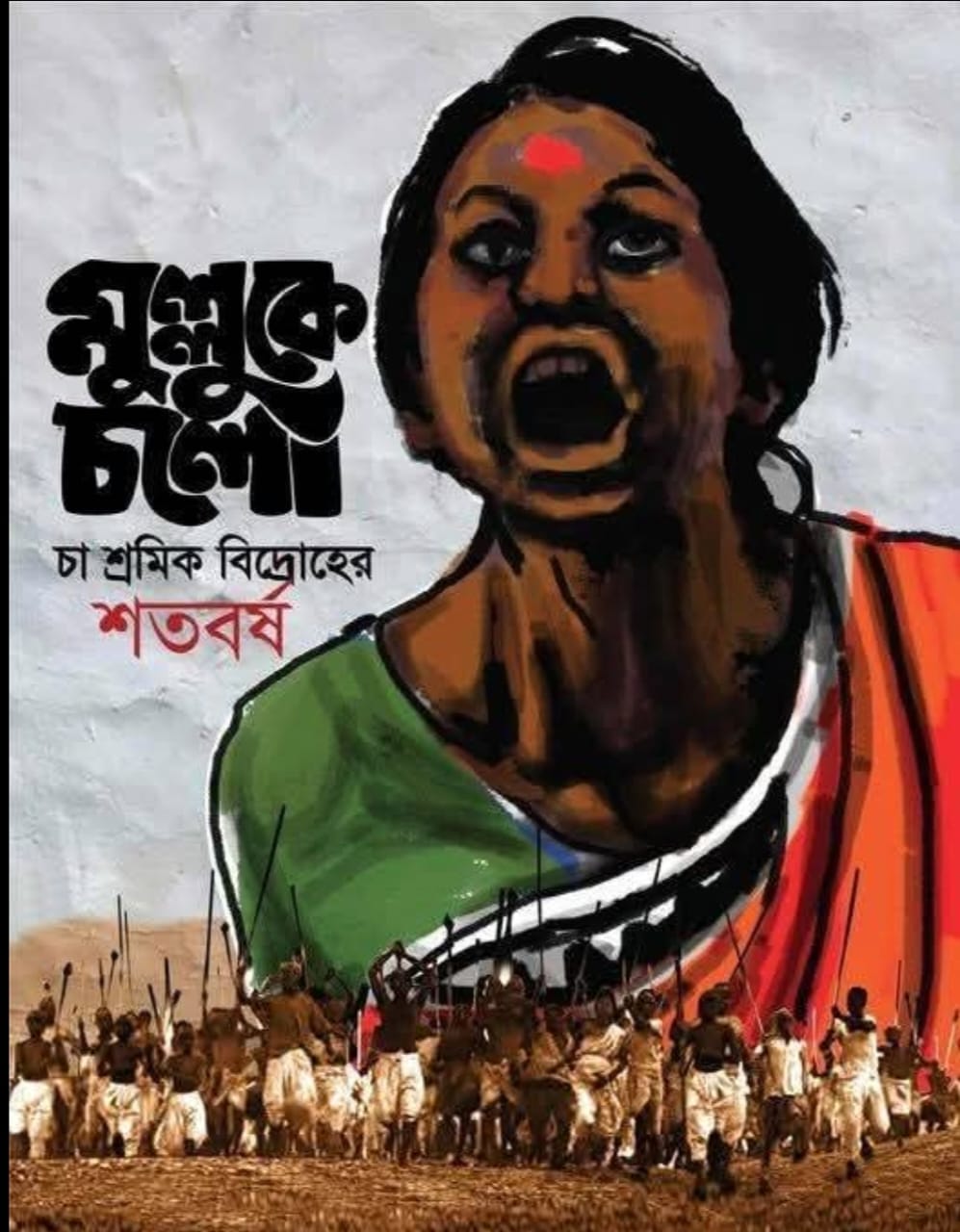

২০ মে চা শ্রমিক দিবস

- আপডেট সময় ০৯:৪৩:১৭ অপরাহ্ন, মঙ্গলবার, ২০ মে ২০২৫

- / ৪৪৭ বার পড়া হয়েছে

২০ মে চা শ্রমিক দিবস

চা-শ্রমিকদের মুল্লুকে চলো আন্দোলন ও আজকের বাংলাদেশ

১৯২১ সালের কথা। সিলেটের চা-বাগানে তখন চলছে নিঃশব্দ নিপীড়ন, নীরব শোষণ। কিন্তু সেই নিঃশব্দতা আর ধরে রাখা গেল না। ‘চলো মুল্লুকে চলো’—এই আহ্বান ছিল কেবল একটি স্লোগান নয়, ছিল এক অদম্য আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ। বাড়ি ফেরার তীব্র আকুতি, স্বাধীনতার স্বপ্ন, আত্মমর্যাদার দাবিতে মুখর হয়ে ওঠে হাজারো কণ্ঠ। প্রায় ৩০ হাজার চা-শ্রমিক একত্রিত হয়ে সেদিন রওনা দিয়েছিলেন তাঁদের হারানো ভূমিতে, নিজের ‘মুল্লুক’-এ ফিরে যাওয়ার আকুতি নিয়ে। কিন্তু ইতিহাসে তারা রয়ে গেল ‘বন্দি পাখি’ হয়ে।

ঔপনিবেশিক শাসকেরা আদিবাসী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষদের ‘চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক’ রূপে বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি অঞ্চল থেকে নানা প্রলোভনে নিয়ে এসেছিল সিলেটের পাহাড়ি চা-বাগানে। তারা জানত না, এই চুক্তি একপ্রকার দাসত্বের নামান্তর। একবার যিনি ‘কুলি লাইনে’ ঢুকে পড়েছেন, তাঁর আর ফেরার পথ নেই। পাথরের মতো পরিশ্রম, পশুর মতো জীবনযাপন, আর নিষ্ঠুর শোষণের হাত থেকে মুক্তি মেলেনি শতাব্দীর পর শতাব্দী।

১৯২১ সালে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে সুরমা উপত্যকার চা-বাগানে। শ্রমিকরা দলবদ্ধ হয়ে রওনা দেন চাঁদপুরের দিকে, উদ্দেশ্য ছিল রেলপথে ফিরে যাওয়া নিজ নিজ মুল্লুকে। কিন্তু চাঁদপুরে পৌঁছানোর আগেই এই মানবস্রোত থেমে যায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন অনেকেই। কেউ হয়তো মারা যান শারীরিক ক্লান্তিতে, কেউবা গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে। রেলস্টেশন রঞ্জিত হয় শ্রমিকের রক্তে। বাকিদের আবার জোর করে ফেরত পাঠানো হয় বাগানে। এই আন্দোলন দমন করা হয় নির্মমভাবে। ইতিহাস এই বিদ্রোহকে মনে রেখেছে, কিন্তু রাষ্ট্র রাখেনি। আমরা কি রেখেছি?

একশ বছর পেরিয়ে গেছে। বাংলাদেশ বদলেছে অনেক। কিন্তু চা-শ্রমিকদের অবস্থান বদলেছে কতটা? যারা এই দেশের অন্যতম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী কৃষি খাতের একটি স্তম্ভ, তারা নিজেরাই আজো শ্রমিকের নিচের স্তরে পড়ে আছেন।

২০২৪ সালের সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, একজন চা-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১৭০ টাকা। কোনো শিল্প খাতে এর চেয়ে কম মজুরি নেই দেশে। অধিকাংশ বাগানে স্বাস্থ্যসেবা নেই, শিক্ষার ব্যবস্থা নেই, পুষ্টিকর খাদ্যের নিশ্চয়তা নেই। প্রতি হাজার শ্রমিকের জন্য একজন চিকিৎসকও নেই অধিকাংশ বাগানে। শিক্ষার হার এখনও খুবই নিম্ন, বিশেষ করে মেয়েশিশুদের ক্ষেত্রে। বহু পরিবার এখনো চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত একইভাবে বাগানে কাজ করছে, বের হয়ে আসার পথ নেই।

প্রশাসনিক দৃষ্টিভঙ্গিও বরাবরই এদের ‘গেটের ভেতরের মানুষ’ বলে দেখেছে। রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই চা-শ্রমিকদের মৌলিক অধিকারকে জাতীয় আলোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত করেনি। শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী ইউনিয়নগুলোও অধিকাংশ সময় দুর্বল এবং দলীয় প্রভাবিত। ফলে তারা নিজেরাই হয়ে পড়েছে মালিকপক্ষের অনুগত, বাস্তব দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনের শক্তি রাখতে পারেনি।

‘মুল্লুক’ শব্দটি আসলে একটি প্রতীক। এটি শুধুই কোনো অঞ্চলের নাম নয়। এটি স্বপ্নের প্রতীক, মর্যাদার প্রতীক, নিজের হয়ে ওঠার প্রতীক। চা-শ্রমিকরা ‘মুল্লুকে’ ফিরতে চেয়েছিলেন কারণ সেখানে ছিল তাঁদের শেকড়, আত্মপরিচয়, সম্মান। কিন্তু রাষ্ট্র তাঁদের চিরকাল পরবাসী করেই রেখেছে।

আজ এক শতাব্দী পরে দাঁড়িয়ে আমরা যদি চা-শ্রমিকদের চোখে তাকাই, দেখব এক দীর্ঘ ক্লান্তি। দেখব, মায়েদের কাঁধে ভারী ঝুড়ি—চা-পাতা নয়, যেন শোক, ক্ষোভ, হাহাকার। শিশুরা ছোট থেকে দেখে গেছে, শিক্ষা নয়, জীবনের বাস্তবতা হলো সকালে কাজে না গেলে দুপুরে ভাত নেই। তাদের ‘মুল্লুক’ আজও অধরা।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র হিসেবে যদি একটি স্বাধীন জাতির প্রতিনিধি হয়ে থাকে, তবে তার শ্রমিকদের প্রতি যে আচরণ, তা যেন কখনোই সেই স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থকে ধারণ করে না। যখন একজন চা-শ্রমিক ১৭০টাকায় সারাদিন পরিশ্রম করেন, তখন তাঁর রক্ত ঝরে শুধু বাগানে নয়, আমাদের সামষ্টিক বিবেকেও।

চা-শ্রমিকদের উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে সরকার নানা প্রকল্প ঘোষণা করেছে, কিন্তু বাস্তবে তার প্রভাব খুব সামান্য। মজুরি বোর্ডের সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে বছরের পর বছর চলে যায়। মালিকপক্ষ তাদের মতো করে দোহাই দেয়—‘রপ্তানিতে লাভ কম’, ‘ব্যবসা টিকছে না’। অথচ লাভের হিসাবও দেখায় ঊর্ধ্বমুখী। কেউ বাগান ছাড়তে রাজিনা!

আমরা যারা শহরে বসে চায়ের কাপ হাতে জীবন নিয়ে নানা বিতর্ক করি, রাজনীতি বুঝি, আধুনিকতা বিশ্লেষণ করি, আমাদের জন্য সেই কাপের প্রতিটি চুমুক যেন এক একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়—এই কাপের পেছনে যে শ্রম, সে কি যথাযথ মর্যাদা পেয়েছে?

‘মুল্লুকে চলো’—এই আন্দোলনের মূল সুর ছিল প্রত্যাবর্তনের, কিন্তু তা আসলে ছিল স্বাধীন হওয়ার। আজ যদি সেই চা-শ্রমিকদের উত্তরসূরিদের সামনে নতুন এক ‘মুল্লুক’ সৃষ্টি করতে হয়, তবে তা হতে হবে মর্যাদার রাষ্ট্র। যেখানে শ্রমিক কেবল উৎপাদনের হাত নয়, মানুষের মত করে বাঁচার অধিকার রাখে।

শুধু মজুরি বাড়ানো নয়—প্রয়োজন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপদ আবাসন এবং সাংস্কৃতিক সম্মান। দরকার তাঁদের কণ্ঠস্বরকে বাস্তব অর্থে শোনা। তাঁদের নিয়ে গবেষণা হোক, পাঠ্যপুস্তকে থাক তাদের ইতিহাস। তাঁদের সন্তানদের সামনে খুলে যাক এমন এক দিগন্ত, যেখানে শ্রম নয়, স্বপ্ন প্রধান উপাদান।

শতবর্ষ পরে যখন আমরা এই আন্দোলনের কথা স্মরণ করি, তখন কেবল একটি অতীত ইতিহাস নয়, বরং ভবিষ্যতের দায়ও আমাদের কাঁধে এসে পড়ে।

আমরা কি সেই নতুন মুল্লুকের রূপরেখা আজো আঁকতে পেরেছি?

বিশ্বজিত লাল দত্ত

(গবেষক, লেখক ও সামাজিক পর্যবেক্ষক)